Antonio Vagnozzi (detto Tonino) lavora sedicenne presso l'officina Paparoni di Terni quando,

contribuendo alla costruzione di pezzi meccanici per il supporto del nuovo telescopio di Sant'Erasmo (Cesi, TR),

inizia il suo interesse verso l'astronomia e comincia a frequentare assiduamente gli astrofili locali.

Forte di queste prime esperienze, Vagnozzi inizia a costruire specchi, attrezzature meccaniche ed elettriche

per un osservatorio tutto suo, da collocare nel terreno adiacente la sua abitazione, in quel di Santa Lucia (Stroncone, TR).

Nel 1975 inizia le osservazioni con un telescopio riflettore autocostruito di 300 mm di diametro,

riparato da uno spartano box in lamiera, che, un temporale più violento degli altri,

danneggia irrimediabilmente pochi anni dopo.

Costruisce allora un osservatorio in muratura e lo copre con una

cupola anch'essa autocostruita.

Per molti anni continua le osservazioni con il telescopio da 300 mm, limitandosi a fotografare vari oggetti celesti.

|

Fig.1

Prima sede dell'osservatorio: un box in legno e lamiera (1975)

All'interno il telescopio da 300mm.

|

Fig.2

Il Ritchey-Chrétien nei laboratori Astromeccanica di Pellegrini

|

Nel 1988 Vagnozzi accompagnò Silvano Casulli (Oss. Colleverde di Guidonia) da Zen, in Veneto,

perché Casulli voleva acquistare una Baker-Schmidt. Una volta giunti sul posto, Zen mostrò ad entrambi

uno specchio da 500 mm per un telescopio Ritchey-Chrétien,

che un altro astrofilo gli aveva lasciato lì perché non poteva più acquistarlo,

sebbene avesse già ordinato la parte meccanica al fu Pellegrini, di San Daniele del Friuli.

Vagnozzi colse la palla al balzo e decise così di acquistare sia l'ottica sia la montatura,

chiedendo a Zen di portare a termine lo strumento (Fig.2). Ovviamente arrivò per prima la Baker-Schimdt di Casulli,

e in pochi mesi Vagnozzi ne realizzò una simile con ottiche acquistate dallo stesso Zen.

Entrambe furono montate in parallelo sulla vecchia montatura del 300 mm (Fig.7).

Poi, nel 1989, arrivò il Ritchey-Chrétien e, con questo strumento (Fig.9),

Vagnozzi decise di dare più corposità al suo hobby e di volgerlo verso la ricerca astronomica.

Con l'aiuto di Silvano Casulli (Colleverde di Guidonia, Roma) e con la guida di Ermes Colombini (oss. S.Vittore, Bo),

gettò le basi per lo studio dei pianetini, che in quel periodo venivano ancora snobbati dagli astronomi professionisti.

|

Era un'epoca ancora pioneristica: le immagini si acquisivano "analogicamente" su pellicole iper-sensibilizzate

e le posizioni dei pianetini si ricavavano "a mano" con un misuratore micrometrico autocostruito,

così come autocostruito era il blinker delle immagini, che consentiva di riconoscere

visivamente il movimento apparente di un pianetino, alternando velocemente due immagini dello stesso campo stellare,

riprese a distanza di qualche decina di minuti o più.

Anche il riconoscimento dei campi stellari

era una attività niente affatto semplice; non potendo contare sugli attuali atlanti stellari computerizzati,

solo una meticolosa pazienza e una vista molto acuta consentivano di individuare il giusto campo

come un minuscolo francobollino pieno di stelline su una delle centinaia di pagine del voluminoso FalkauerAtlas,

un atlante stellare cartaceo che giungeva fino alla 13ª mag. Poi, con l'aiuto dei cataloghi SAO e PPM in forma digitale che nel

frattempo erano stati messi a nostra disposizione dagli astrofili Romani, Claudio Costa e Massimo Calabresi

e dei programmi di Ermes Colombini opportunamente personalizzati, riuscivamo a determinare la vera posizione dei pianetini.

|

Fig.3

Blinker (in alto) e misuratore micrometrico (in basso)

|

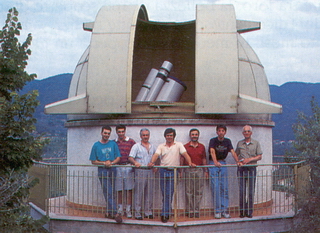

Fig.4

Il gruppo Team sulla terrazza del nuovo osservatorio.

Da sinistra: D. Paluzzi, E. Gregori, A. Vagnozzi, G. Bernabei,

V. Risoldi, A. Cecconi, S. Lombardi.

|

A Vagnozzi si uniscono altri astrofili e, nel giro di pochi anni, nasce il “TEAM S. Lucia di Stroncone”,

all'interno del quale ognuno porta un prezioso aiuto, contribuendo a quella che si può a ben ragione

definire l'epoca d'oro dell'Osservatorio.

Tra gli astrofili che frequentano l'Osservatorio troviamo inizialmente Roberto Castellani, Saverio Lombardi,

Danilo Paluzzi e Massimiliano Beltrame; ma è con l'arrivo di Vairo Risoldi, Gianni Bernabei ed Emiliano Gregori

che si ha una svolta decisiva: entra in gioco l'informatica,

che sostituisce completamente l'attività su lastra fotografica.

Nascono così numerosi software che consentono l'automazione dei movimenti del telescopio e della cupola,

vengono velocizzati i sistemi di ricerca, e vengono perfezionati i procedimenti per l'elaborazione dei dati prodotti.

|

Si collabora attivamente con diversi osservatori italiani, scambiando liberamente e gratuitamente idee, esperienze e qualche software.

Di lì a poco nasce il G.I.A. (Gruppo Italiano Astrometristi), che diventa il punto di riferimento nazionale per la ricerca degli asteroidi.

Nella riunione G.I.A. del 1991, comparve per la prima volta l’idea di sostituire la lastra fotografica con la nuova tecnologia delle CCD,

piccoli sensori digitali in grado di acquisire immagini del cielo in pochi minuti e di visualizzarle direttamente sullo schermo di un computer,

senza alcuna necessità di pellicole ipersensibilizzate, di esposizioni di oltre mezz’ora e di successivi sviluppi chimici.

|

Nel dicembre di quello stesso anno Vagnozzi decise di acquistare una CCD Sbig ST4 e con essa iniziò ad effettuare

le prime misurazioni astrometriche digitali su immagini ccd.

Apparve subito evidente, però, che il sensore di quella ccd era troppo piccolo per consentire una seria ricerca asteroidale;

forti dubbi circolavano anche tra i vari gruppi di astrofili circa l'effettiva utilità di quella minuscola camera digitale

rispetto al grande campo delle lastre fotografiche. Solo a partire dal 1993 l'interesse per le ccd cominciò a mutare,

in coincidenza con l'immissione sul mercato della CCD Sbig ST6, dotata di un sensore decisamente più grande

rispetto a quello del modello ST4.

|

Fig.5

Le CCD Sbig ST6 (a sinistra) e ST4 (a destra).

|

La prima ad arrivare in Italia fu quella della toscana M.Tombelli, poi arrivò quella dell'osservatorio

di Santa Lucia di Stroncone e qui gli informatici del Team, Bernabei, Risoldi e Gregori ,

si dettero subito da fare per scrivere alcuni software ad hoc.

Grazie a questo nuovo strumento di ricerca arrivarono ben presto i primi successi:

la scoperta di due asteroidi a cui furono assegnati i nomi di Stroncone e Terni.

In pochi anni, uno dopo l'altro, cadono nella rete del “TEAM S. Lucia”

170 asteroidi.

Di questi, circa la metà sono stati catalogati in via definitiva e a molti di essi è stato dato un

nome,

per lo più riferito a personaggi illustri ternani.

Il Minor Planet Center dello

Smithsonian Astrophisical Observatory di Cambridge (Massachusetts, USA)

è il punto di riferimento mondiale per la scoperta di comete e asteroidi ed è a questo centro che il TEAM di S. Lucia

invia sistematicamente i dati delle proprie scoperte.

Sconosciuto ai più nella conca ternana, con la sigla MPC 589 l'osservatorio astronomico di S. Lucia

ottiene lusinghieri apprezzamenti durante i meetings annuali che si svolgono a Flagstaff (Arizona, USA).

Altri astrofili cominciano a frequentare l'osservatorio e ognuno reca il proprio contributo in base al tempo che ha a disposizione.

Oltre ai pianetini, si intraprende anche una ricerca nel campo delle supernovae

(stelle che alla fine della loro vita, esplodono liberando per poco tempo una fortissima energia).

Nel giro di qualche anno, dopo centinaia di notti impiegate a passare al setaccio galassie lontane centinaia di milioni

di anni luce da noi,

se ne scoprono due: la prima, la prima, SN1996AE, viene scoperta da Vagnozzi,

Giovanna Cozzari e Vincenzo Russo.

Sulla scia di questa scoperta aumenta il numero dei frequentatori dell'osservatorio e viene quindi creata

l'A.T.A.M.B. (Associazione Ternana Astrofili "Massimiliano Beltrame").

L'osservatorio di S. Lucia diventa a tutti gli effetti la sede dell'associazione

e viene ampliato con una nuova saletta (25 posti a sedere, con computers e videoproiettore.

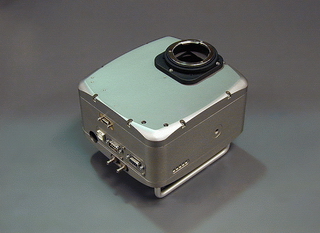

Fig.6

La CCD Sbig STL-1001E.

|

Durante un viaggio negli U.S.A. per un congresso astronomico nel 2004,

Vagnozzi ritorna con un'altra camera CCD di maggiori prestazioni tecniche:

camera di guida integrata e ruota portafiltri integrata a 5 posizioni,

atta ad ospitare i filtri U (Ultravioletto), B (Blu), V (Visuale), R (Rosso), I (Infrarosso).

Proprio con questa nuova ccd viene scoperta una seconda supernova, SN2004DG:

gli scopritori sono l'immancabile Vagnozzi, Donatella Di Pasquale,

Giulia e Federico Guerri, Marco Cristofanelli e Silvano Romanelli.

|

Stefano Valentini, astrofilo mentanese amico di Vagnozzi, realizza in quegli anni anni una serie di software

che consentono di automatizzare

alcune fasi della ricerca delle supernovae presso l'osservatorio, ma nessun'altra scoperta viene realizzata in

questo settore della ricerca astronomica.

Intanto il contributo degli astrofili nella ricerca degli asteroidi e delle supernovae comincia a scemare,

causa l'aumentato interesse degli astronomi professionisti che utilizzano strumentazioni di livello ben più alto.

L'interesse si sposta così verso la fotometria, ma analizzare e documentare la variabilità della luce che arriva a noi,

e, soprattutto, ottenere dei risultati che siano in linea con gli standard dei professionisti, non è cosa di poco conto.

Vagnozzi inizia a collaborare con l'astronomo svizzero

Raul Beherend, al quale invia alcuni lavori eseguiti sugli asteroidi

nell'ottica di determinarne il periodo di rotazione e la forma.

Poi arrivano dei segnali dall' osservatorio astrofisico di Asiago per ricerche sulle stelle variabili e si crea un gruppetto di persone

che si cimenta in questa ardua impresa. Vagnozzi, Sergio Bacci, Valentino Scirri e Federico Tiberi, dopo numerosi tentativi,

riescono ad ottenere valori con tolleranze di errore di pochi centesimi di magnitudine.

Sempre per la fotometria, si sono avuti dei contatti con il Prof. Gino Tosti dell'università di Perugia

per ricerche sulle Galassie Interattive e Gamma Ray Burst.

A cavallo tra il 2009 e il 2010 Vagnozzi, Valentini e Ignazio Costantino danno invece vita ad una breve

survey di variabili a corto periodo, che,

in pochi mesi, porta all'individuazione e alla scoperta di 32 nuove stelle variabili,

oggi catalogate presso l'AAVSO.

Ultimamente l'interesse di Vagnozzi, affiancato da Paolo Casali, si è spostato verso lo studio fotometrico e

spettroscopico delle stelle simbiotiche,

sempre in collaborazione con l'osservatorio di Asiago (progetto ANS,

Asiago Novae & Symbiotic stars).

|